Информация о курсе

На этой неделе мы знакомимся с творчеством величайшего мистика и сатирика, продолжателя традиций Н.В.Гоголя – М.А.Булгакова

Сегодня я подготовила для вас следующие задания.

Задания:

- Прочтите и законспектируйте информацию о произведениях М.А.Булгакова. Для облегчения задачи основные моменты записи я выделила более жирным шрифтом

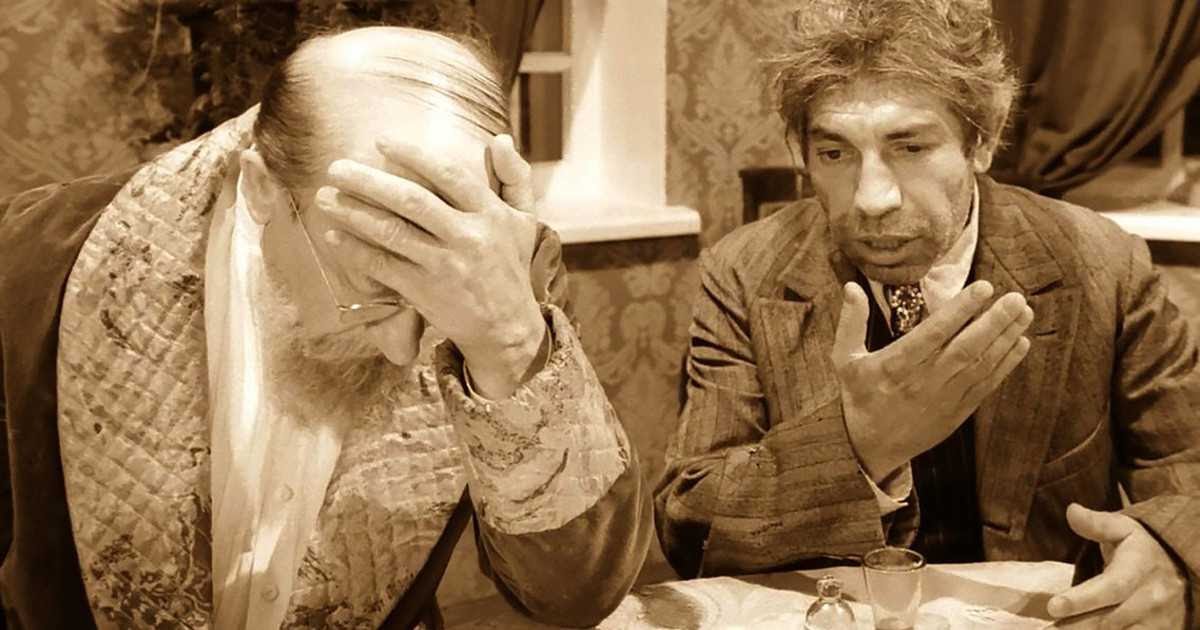

Сегодня в центре нашего внимания повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце». Она написана в 1925 году, а опубликована в нашей стране только в 1987. Представить, что было бы, если бы повесть попала на страницы печати сразу после ее создания, пожалуй, невозможно. В новой России свобода слова и печати была под запретом. Строжайший идеологический отбор литературных произведений велся на самом высоком уровне. Показателен отзыв о булгаковской повести Л. Б. Каменева: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». Значит, было чего бояться властям. Посмотрим, каким образом создает писатель гротескный образ современной ему жизни. III. Аналитическая беседа — Какой главный мотив лежит в основе повести? Каковы его истоки? (В основе повести лежит мотив превращения, мотив оборотничества. Это почти сказочная история о том, как добрый бродячий пес превратился в злобное человекоподобное существо. Сюжет восходит к фольклору.) — Какие еще ассоциации вызвали сюжет и герои повести? (Профессор Преображенский выступает в качестве волшебника, колдуна, превратившего собаку в человека. Надо сказать, что пациенты профессора и воспринимали его как волшебника, хотя говорилось это иносказательно. Ведь Преображенский занимался омолаживанием людей, имеющих власть и деньги. Это защищало его от произвола домкома.) Отметим, что фамилия профессора говорит о его даре преображать. Это церковная по происхождению фамилия. Действие повести начинается под Рождество и заканчивается весной, на Пасху. В этом явные реминисценции из Библии. Булгаков вырос в семье профессора духовной академии, рассматривать эти реминисценции как кощунство, видимо, не следует. Скорее это сатира, пародия на претензии человека вмешиваться в то, что подвластно лишь Богу. Начало повести является реминисценцией из поэмы А. А. Блока «Двенадцать»: вспомним «безродного пса», «Ветер, ветер — / На всем Божьем свете» — это напоминает завязку «Собачьего сердца».) —Как сказочные мотивы соотносятся с действительностью? (Если это и сказка, в ней не только «намек», но и много реальных примет времени. Это бесхозяйственность, разгильдяйство, разруха, которая прежде всего «не в клозетах, а в головах», это давление на интеллигенцию (вспомним, как пытались «уплотнить» профессора Преображенского — ему удалось противостоять насилию благодаря своему авторитету как врача, благодаря своим высокопоставленным пациентам, но других-то «уплотнили»); это советские газеты (других нет), которые профессор не рекомендует читать; безработица, засилье хамства...) — Какую роль играет фантастическое допущение Булгакова? (Превращение Шарика в Шарикова и все, что повлекло за собой это событие, напоминает реализацию популярной в послереволюционные годы идеи создания нового человека: «Кто был ничем, тот станет всем». С помощью фантастического сюжета Булгаков обнажает абсурдность этой идеи.) —Как изменяется поведение «безродного пса» Шарика? (Шарик, чуть не околевший от холода и голода, готов был обменять свою свободу на кусок колбасы. Он был счастлив, попав в теплый дом, и готов на все, чтобы в нем остаться. После операции он становится все более уверенным, все больше наглеет — в нем сидит трижды судимый алкоголик и бездельник Клим Чугункин. Этому существу покровительствует председатель домкома Швондер, который выправил ему «бумаги», дал право на прописку и устроил на работу в качестве заведующего подотделом очистки города от бродячих котов. Заметим, что само название этой должности, поднимающей самомнение Шарикова, претенциозно и нелепо. Недавний пес приводит на «площадь» профессора барышню, пишет донос на профессора, пытается вести себя по-хозяйски, распоряжаясь как у себя дома.) — Кто виноват в том, что Шарик «зарвался»? (Профессор, сам того не желая, вызывает к жизни силы зла, которые едва не губят его самого. Он несет ответственность за свое вмешательство в природу, в то, что вовсе не находится него ведомстве. Слишком интеллигентный профессор лишь с помощью своего ассистента Борменталя сумел справиться с распоясавшимся «новым человеком». Председатель домкома Швондер подобен сказочному злому гному, и возможности у него тоже почти сказочные. Швондер придает Шарикову социальный статус, дает бывшему псу права. Это он делает не из человеколюбия, а лишь для того, чтобы показать свою власть, покомандовать над «интеллигенцией». Для этого он провоцирует Шарикова, натравливает его на профессора, «спускает собаку». Это прием реализации метафоры, когда прием приобретает буквальное значение.) — Какие художественные приемы, кроме метафоры, вы увидели в повести «Собачье сердце»? Какую роль они играют? (Булгаков применяет композиционное соотнесение парадоксально не схожих ситуаций: Преображение Господне — операция по пересадке половых желез. Соотносятся и последствия ситуаций: просветление — усиление темного, злого, агрессивного начала. Этот прием подчеркивает абсурдность происходящего, абсурдность общества. Писатель использует контрастные детали. С одной стороны, это лампа под зеленым абажуром, чучело совы — символа мудрости, книги в застекленных шкафах — детали, создающие впечатление спокойствия, уюта, условий для интеллектуального труда. С другой — вторгшиеся в этом мир хамство, пьянство, запах кошек, ловля блох. Контрастные детали усиливают противопоставление двух образов жизни.) Повесть «Собачье сердце» стала необыкновенно популярна после своего шестидесятилетнего запрета. Она много раз переиздавалась разными издательствами, приобрело и счастливую кинематографическую судьбу, что не характерно для булгаковских произведений. Булгакова экранизировать очень трудно, удач бывает мало. Одна из них — экранизация «Собачьего сердца». «Белая гвардия» — первый роман Булгакова. В нем писатель обратился к драматическим событиям в Киеве на переломе 1918 и 1919 годов. В семьи Турбиных запечатлел он родной дом на Андреевском спуске. Сохранение дома, родного очага во всех перипетиях революции и гражданской войны стало лейтмотивом романа. Сильной стороной книги следует признать социологически точное отображение массовых движений в гражданской войне, ненависти крестьянства к офицерству, к белым, выразившейся в петлюровщине. — По каким приметам мы узнаем Киев? (Подол, Андреевский спуск, Днепр, крест Владимира и т. д.). — Почему же писатель дает ему абстрактное название? (Киев — мать городов русских. Город — по существу, образ Родины, оказавшейся в центре масштабных исторических событий. Город — и символ цивилизации.) — Какие приемы применяет Булгаков при описании Города? (Находим описание Города (часть 1, глава 4). Сравнения, метафоры, олицетворения («Как многоярусные соты дымился, и шумел, и жил Город». «Играл светом и переливался, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом».) Роман начинается торжественно, по-библейски: «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй». История мерится словно по двум летоисчислениям: традиционному, неспешному, и революционному, бурному. В романе сопряжен воедино домашний, камерный быт и грозный ход истории. Как это присуще жанру романа, судьба человека прослеживается в связи с судьбой общества, судьбой страны. Первые главы романа — семейная хроника Турбиных, тоже своего рода история. Ведь для людей важно, прежде всего, то, что близко и дорого им. Это немного сентиментальная элегия об ушедшей мирной и покойной жизни с милыми деталями быта. — Найдите эти детали. Какое значение они имеют? (Часы, играющие гавот, лампа под зеленым абажуром, кремовые шторы, печка, сервиз. Все это не только предметы обстановки, но детали, имеющие символическое значение. За уютными кремовыми шторами, отделяющими Турбиных от остального мира, жизнь идет по своим, старинным часам. Печка, вырастившая Турбиных, хранит их тайны. Зеленая лампа создает ощущение надежности и тепла.) В романе явственно слышится голос автора — иногда объективный, иногда вмешивающийся в события, сочувствующий, вопрошающий: «Но как жить? Как же жить?». Писатель предсказывает: «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: — Живите. А им придется мучиться и умирать». Дом Турбиных оказывается вовлеченным в бурный бег событий. История происходит сейчас, и трудно разобраться в значении событий, в отношении к действующим силам истории («Кто в кого стрелял — никому неизвестно», «большевиков ненавидели... ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты» — часть 1, глава 4). Появляются все новые силы «на громадной шахматной доске» (вспомним «Войну и мир»): немцы, большевики, Петлюра. В многоголосице слухов и мнений не разобрать, что же творится. Эту неразбериху, испуг, смятение показывает Булгаков полилогами, отдельными отрывочными фразами (находим примеры). В роман входит История, и звучат мотивы, родственные древнему эпосу. Найдем сцену парада Петлюры (часть 3, глава 16): «То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам, — то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад». Обратим внимание на мастерство стилизации писателя. Подумаем, не напоминает ли стиль Булгакова произведения, с которыми познакомились раньше. Вспомним «Тараса Бульбу» Гоголя, «Слово о полку Игореве». В подробных, детальных описаниях, в изображении войска Петлюры ясно прослеживаются гоголевские мотивы. — В чем видит Булгаков причины петлюровщины? (Находим ответ в части 1, главе 5: «...лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой». Петлюра. «Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слались и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была — большевистская ли, царская или еще какая».) Страницы романа часто соотносятся с реминисценциями (черты, наводящие на воспоминания о другом произведении) из «Слова о полку Игореве». Найдем их: вещий сон Алексея Турбина, картина разгрома, бегства, небесное знамение — кровавое солнце, встающее над Городом в мутной мгле. (Находим эпизоды и зачитываем отрывки.)

Прочтите указанные рассказы и посмотрите отрывки из фильма «Собачье сердце» 1988 года

Ответы присылайте на почту в течение недели