Родная литература

Сегодня мы вновь окунемся в далекое прошлое и узнаем больше о том, как же принимала Тверь великого русского историка – Николая Михайловича Карамзина

Ознакомьтесь с конспектом и напишите самые интересные моменты из жизни Николая Михайловича Карамзина , связанные с Тверским краем. И обязательно укажите, какое же величайшее открытие он сделал, находясь в Твери

Николай Михайлович Карамзин - «самобытный русский писатель, реформатор русского языка художественной литературы, видный общественный деятель, лидер отечественной культуры, человек государственного ума, честный гражданин», сообщает «Исторический лексикон XVIII века» (IV. 1987 г.).

Родился Н.М. Карамзин 12(1) декабря 1766 г. в с. Михайловка в семье состоятельного симбирского помещика. Как дворянин, с детства записан в армию; образование изначально было домашнее, потом - в пансионе Фовеля в Симбирске, московском пансионе Шадска. В 1782 г. призван на военную службу, но вскоре выходит в отставку (после смерти отца). По воспоминаниям современников, слушает лекции в Московском университете, занимается переводами, увлекается сочинительством, пишет стихи. Первая опубликованная повесть «Рыцарь нашего времени» в некоторой степени была автобиографична.

В 1789 г., продав имение братьям, Н.М. Карамзин отправляется в Европу - на 18 месяцев. По возвращении опубликовал «Письма русского путешественника», привлекшие внимание русской читающей публики изящностью изложения своих впечатлений от всего увиденного в Европе, «своим слогом, появляется выражение «язык Карамзина», ему стали подражать». Н.М. Карамзин стал издателем первого русского журнала под названием «Московский журнал», где публикует и свои сочинения, в т.ч. сентиментальную повесть «Бедная Лиза».

В 1801 г. Карамзин женится на Е.Н. Протасовой, родственнице своих друзей Плещеевых. Брак был счастливым, но после рождения дочери Софьи (1802-1856) через месяц супруга скончалась от чахотки.

|

«История государства |

В это же время он начинает издавать новый журнал - «Вестник Европы» - с благополучной судьбой. Н.М. Карамзин увлекается русской историей, с помощью попечителя Московского учебного округа М.Н. Муравьёва получает доступ в архивы, появляются первые главы рукописи «Истории государства Российского», и в 1804 г. ему присваивают чин историографа (отсутствующий в Табеле о рангах) указом императора Александра I.

В 1804 г. Карамзин женится на сестре князя П.А. Вяземского Екатерине Андреевне (1780-1851), «мадонне», ставшей позднее хозяйкой литературного салона в столице, другом А.С. Пушкина.

1809-1812 гг. в жизни Карамзина оказались связаны с Тверью, где в эти годы были резеденции генерал-губернатора Тверской, Новгородской и Ярославской губерний и главноначальствующего Главного управления экспедиции путей сообщений принца Георга Ольденбургского, а также Малый двор его супруги Великой княгини Екатерины Павловны, любимой сестры императора.

В конце ноября 1804 г. государь гостил в Тверском дворце у сестры, когда из Москвы прибыли отставные вельможи с приглашением к царю посетить первопрестольную, куда Александр I отправился в начале декабря 1809 г. с сестрой и зятем. В Москве на балу у графа Ф.В. Ростопчина Карамзина представили императорской семье. В.к. Екатерина Павловна «осыпала его ласками», любезно пригласила в Тверь. О своей первой поездке в Тверь Николай Михайлович сообщает брату Василию Михайловичу в письме от 15 февраля 1810 г.: «...поехал туда, пробыл шесть дней, обедал всегда во дворце и читал по вечерам свою Историю великой княгине и Великому князю Константину Павловичу. Они пленили меня своей милостью».

В «Воспоминаниях» Ф.П. Лубянского, руководителя канцелярий принца в Тверском дворце, упоминается о первых визитах историографа в Тверь: «...Приглашали меня на маленькие вечера к её Высочеству, когда гости один за другим из Москвы приезжали... Не один раз Николай Михайлович в Твери читал «Историю Российского государства», тогда ещё в рукописи. Боялись даже изъявлением удовольствия прервать чтения, равно искусное и увлекательное, ...слушали с вниманием».

«Зачастую в наш город приезжал Николай Михайлович Карамзин. Его «История государства Российского» впервые читалась в Твери у великой княгини, и по случаю этих чтений ею давались особые вечера», - писал в «Семейной хронике» граф А.В. Кочубей, один из адьютантов принца и камер-юнкер Малого двора Великой княгини.

С момента приезда в Тверь между Н.М. Карамзиным и Великой княгиней началась переписка, продолжавшаяся до самой её кончины (28 декабря 1818 г. в г. Штутгарте). Появляясь в Тверском дворце, начиная с зимы 1810 г. историограф занимался с Великой княгиней русским языком, проверяя заданные ей переводы сочинений иностранных авторов на русский язык. Не случайно Екатерина Павловна называла Карамзина своим учителем. Карамзин ездил в Тверь с супругой, иногда с детьми (кроме старшей Софьи были дочь Екатерина (1805-1851) и сын Андрей (1807-1813); а всего у Карамзина было девять детей, двое из них умерли в детстве), и каждый раз Карамзины «царствовали в доме Оболенских», по выражению Екатерины Андреевны. Князья Оболенские, Александр Петрович и Василий Петрович, служили при принце и Малом дворе, имели в городе свой дом.

«...Недавно был в Твери и осыпан новыми знаками милости со стороны великой княгини. Прожили там около пяти дней, и всякий день были у неё. Она хотела, чтобы мы в другой раз приезжали туда с детьми», - писал Карамзин брату 13 декабря 1810 г. Именно в этот свой приезд в Тверь в начале декабря 1810 г. Карамзин заинтересовал Великую княгиню своими рассуждениями о текущих русских делах: «...восхищённая умом и познаниями Карамзина, великая княгиня хотела, чтобы историограф изложил свои размышления о России, которые были плодом многолетних изучений нашего прошедшего. С другой стороны она возбуждала в государе желание сблизиться с Карамзиным», - записал М.Н. Логинов, начальник Главного управления по делам печати. А Николай Тургенев в своих мемуарах «Россия и русские» заметил: «Карамзин был близким знакомым Великой княгини Екатерины Павловны, очень образованной женщины с серьёзным складом ума... Карамзин свободно говорил с нею обо всём, что совершалось тогда в России под влиянием министра Сперанского, ...пораженная силой и вместе с тем простотой доводов Карамзина, великая княгиня посоветовала ему изложить свои мнения письменно... Она даже потребовала этого: «брат мой достоин их слышать». «Записка о древней и новой России» Карамзина явилась, по замечанию Ю.М. Лотмана, «прямым заказом в.к. Екатерины Павловны».

После нового, 1811 г. Н.М. Карамзин дважды получал приглашение из Твери с напоминанием о «России в её гражданском и политическом отношении». Из письма Карамзина к брату от 28 февраля 1811 г.: «Я с женой был опять в Твери и жил там две недели совершенно в гостях великой княгини и принца... и мы всякий раз бывали у них по несколько часов... часы, проведённые в их кабинете, причисляю к счастливейшим в моей жизни». Именно в этот приезд в феврале 1811 г. Карамзин читал свою записку в. к. Екатерине Павловне в течение нескольких часов, после чего она заметила: «Записка ваша очень сильна» - и оставила её у себя для передачи императору (у автора не осталось даже копии). «Только в нынешнюю ночь возвратились мы из Твери, где жили две недели, как в очарованном замке... не могу тебе изъяснить, сколь великая княгиня и принц... милостивы, имея случай ежедневно говорить с ними по несколько часов между наших исторических чтений», - писал он 19 февраля 1811 г. в Петербург И.И. Дмитриеву, министру юстиции. В ответном письме И.И. Дмитриев передал приглашение императора прибыть в Тверь к моменту его приезда. Об отъезде Карамзина в Тверской дворец спешит сообщить министру народного просвещения графу А.К. Разумовскому в Петербург попечитель Московского учебного округа П.И. Голенищев-Кутузов, бежецкий помещик, имевший собственный дом на набережной Волги в Твери: «Москва. 12 марта 1811 года, получил известие, что историограф вчера поехал в Тверь, будучи приглашён по эстафете от великой княгини до свидания с государем».

Карамзины прибыли в Тверь из Остафьева «после 17 часов путешествия здоровыми и невредимыми, остановились у дорогих Оболенских», как приписала Екатерина Андреевна к письму Николая Михайловича от 12 марта к князю П.А. Вяземскому. Император Александр Павлович прибыл в «тихую Тверь» 14 марта 1811 г. «в одиннадцатом часу вечера».

«Тверь, 16 марта 1811 года. Здесь уже два дня государь, и мы два раза имеем счастие с ним обедать. Милостивая великая княгиня представила ему меня и Екатерину Андреевну в своём кабинете, и разговор наш впятером продолжался около часу. Нынче ввечеру приказано мне для чтения явиться в 8 часов, причём никого из посторонних не будет» (из письма к П.П. Вяземскому). Итак, 17 марта 1811 г. в 8 часов вечера в кабинете Великой княгини историограф читал Александру I главы своей рукописи «Истории» в присутствии великой княгини Екатерины Павловны и Георга Ольденбургского. «Читал ему свою «Историю» долее двух часов. После чего говорил с ним и о чём? О самодержавии! Я не имел счастия быть согласен с некоторыми его мыслями, но искренне удивлялся его разуму и скромному красноречию» (из письма к брату от 19 марта 1811 г.). 20 марта из Твери Карамзин спешит отправить письмо к другу И.И. Дмитриеву о своих впечатлениях: «...вчера в последний раз имел счастие обедать с государем: он уехал ночью. Сверх четырёх обедов... был два раза у него во внутренних комнатах и в третий раз - при великой княгине и принце читал ему свою «Историю» более двух часов. Слушал с непритворным вниманием, удовольствием, никак не хотел прекратить нашего чтения... Ныне или завтра, или послезавтра выеду отсюда».

«Записку о древней и новой России» в.к. Екатерина Павловна передала императору перед его отъездом - вечером 19 марта; возможно, он её прочитал, т. к. холодно простился с Карамзиным, хотя успел пригласить его пожить в Аничковом дворце.

«Записку» обнаружили после смерти Аракчеева в его архиве, копия попала к А.С. Пушкину, опубликовавшему её в своём журнале «Современник» за 1837 г. А в 1836 г. Александр Сергеевич написал статью «Российская академия», рассказывающую о заседании академии 18 января 1836 г. в присутствии почётного члена Российской академии принца Петра Георгиевича Ольденбургского, сына Великой княгини, на котором президент академии 18 января 1836 г. в присутствии почётного члена Российской академии А.С. Шишков сделал «значительное сообщение, ставшее памятным в летописи Российской академии»: о «Записке» Карамзина. «Государь прочёл... красноречивые страницы... и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя, и благородство патриота», - заключает А.С. Пушкин.

Чтение Карамзиным своей «Истории» Александру I в Тверском дворце стало значительным фактом отечественной истории, о котором упоминается во всех путевых записках, опубликованных на протяжении столетия: от «Прогулок с детьми по России» Виктора Бурьянова 1839 г. издания до путеводителя «Волга» Г.Г. Москвича 1905 г. (г. Одесса). Этот исторический факт нашёл отражение и в изобразительном искусстве: на собранные по подписке по всей России деньги с разрешения императора Николая I в г. Симбирске, на Дворцовой-Карамзинской площади, 23 августа 1845 г. был открыт памятник Н.М. Карамзину по эскизам архитектора С.И. Гальберга. Скульптор Н.А. Рамазанов выполнил бронзовый бюст историографа в пьедестале, использовав гравюру Н.И. Уткина с оригинала А.Г. Варнега и композицию горельефа на северной стороне пьедестала, изображающего Карамзина с рукописью в руках, читающего свою «историю» сидящему в кресле Александру I, сзади которого опирается на спинку кресла в.к. Екатерина Павловна.

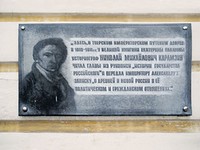

В Твери в дни празднования юбилея Тверской учёной архивной комиссии 20 октября 1994 г. была открыта мемориальная доска на здании Тверского Императорского дворца в честь события, состоявшегося здесь 17 марта 1811 г.

В 1811 г. четыре дня в мае и десять дней в ноябре Карамзины «пользовались знаками милости Их Высочеств... Полубогиня Тверская всё так же любезна» была с гостями. В последний раз историограф был в Твери в конце февраля 1812 г. «на один день и простился с великой княгиней надолго». С 1816 г. Карамзины жили в Петербурге. За свою «Историю» автор был отмечен Анненской лентой, орденом св. Владимира 3-й степени и чином действительного статского советника. Александр I выдал деньги на издание «Истории государства Российского», 8 томов которого вышло в 1818 г.

В «Автобиографических записках» А.С. Пушкина зафиксировано основное событие за февраль 1818 г.: «...прочёл восемь томов Русской истории Карамзина с жадностью и со вниманием. Появление этой книги наделало много шуму... 3 000 экземпляров разошлись в один миг. Все... бросились читать. Древняя история найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». По словам князя П.А. Вяземского, «Карамзин - это Кутузов 12-го года. Он спас Россию от нашествия забвения... показал нам, что у нас отечество есть». Памяти Н.М. Карамзина, «русских звучных дел правдивого писателя», А.С. Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова». Злободневно звучат слова историографа: «...Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; всё иное есть только отношение к ней, мысль, проведение... Мечтать можем о Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России».

Для нас, тверитян, большой интерес представляет тот факт, что именно Николай Михайлович Карамзин, который, по меткому определению А.С. Пушкина, «был нашим последним летописцем и первым историком», отыскал «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина. Как пишет тверской архивист В. Середа: «Николай Михайлович Карамзин сидел в библиотеке ТроицеСергиева монастыря и методично просматривал рукописи из библиотечного собрания. При одной летописи он обнаружил текст: „Господи Иисусе Христе! Сыне божий, помилуй мя, раба своего грешнаго Афонасья Микитина сына. Се написах грешное своё хожение за три моря“.

„Хожение за три моря“ Карамзин поместил в конце 6го тома „Истории государства Российского“ вместе с другими „достопамятностями“ Иоаннова века.

Об открытии и значении этого замечательного памятника древнерусской культуры Карамзин писал: „Доселе географы не знали, что древнейшего из всех описанных Европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века“.

В Твери на фасаде Путевого дворца установлена мемориальная доска с портретом Карамзина и текстом:

«Здесь, в Тверском Императорском дворце в 1810 – 1811 гг. у Великой княгини Екатерины Павловны историограф НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН читал главы из рукописи „Истории государства Российского“ и передал императору Александру I Записку „О древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях“.

Еще в самом начале года мы прошли роман «Преступление и Наказание» и открыли для себя немало любопытных фактов из жизни Федора Михайловича Достоевского, но ни один из них не был связан с жизнью писателя в наших краях. А ведь это тема достаточно интересная. Ведь отношение Достоевского к Твери, было, мягко говоря…хммм…неоднозначным. Ну да не буду опережать события – познакомьтесь с сегодняшним материалом и узнайте это

Ознакомьтесь с конспектом и презентацией и напишите самые интересные моменты из жизни Федора Михайловича Достоевского, связанные с Тверским краем.

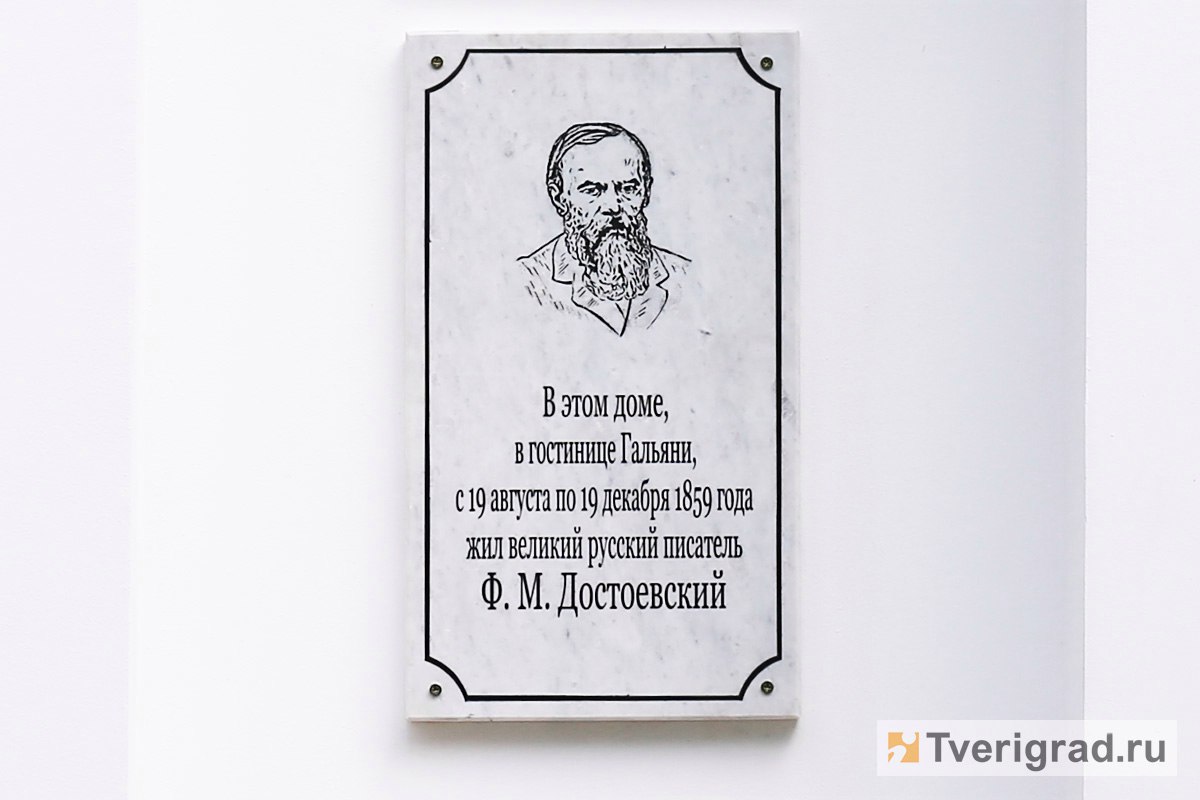

Достоевский в Твери. Где писатель увидел своих «Бесов» В ноябре 2021 года будут отмечать двухсотлетие со дня рождения Ф.М. Достоевского – одного из величайших писателей в истории мировой литературы. С каждым годом растет интерес к его личности и творчеству. Исследователями написано большое количество книг, докладов, статей, посвященных писателю. Тем не менее есть еще множество «белых пятен» в его биографии. Одним из них является место проживания Достоевского в Твери в 1859 году. Четыре трудных месяца Известно, что за участие в кружке Петрашевского Ф.М. Достоевский в 1849 году был приговорен к смертной казни, которую в самый последний момент заменили на четырехлетнюю каторгу, затем на бессрочную ссылку в Сибирь. Однако уже в 1859 году за «примерное поведение» он был освобожден и мог выбрать любое место проживания, кроме Москвы и Петербурга. Достоевский выбрал Тверь. В этом городе он прожил четыре месяца: с 19 августа по 19 декабря. Вернулся из Сибири он не один, а со своей женой Марией Дмитриевной и пасынком Пашей Исаевым. Соответственно, забот у него было много, а зарабатывать на жизнь он мог исключительно литературой. Получив разрешение издавать свои труды, Достоевский рвался в большую литературу, от которой был отлучен на десять лет. Но в Твери такой возможности не было: все большие издательства находились в Петербурге и Москве. Поэтому писателю приходилось вести переговоры через своего брата Михаила и друзей и в то же время делать все возможное, чтобы получить разрешение поселиться в Петербурге. Разрешение вскоре было получено. Это были четыре трудных месяца, и неудивительно, что в своих письмах Достоевский нелестно отзывался о Твери. Но спустя двенадцать лет писатель увековечил город в одном из своих главных романов – «Бесы». Еще в 1941 году тверской краевед К. Емельянов в статье «Достоевский в Твери» указал на то, что именно Тверь стала прототипом для губернского города без названия, в котором происходят действия «Бесов». Это утверждение поддержали и другие исследователи творчества писателя. Два тверских адреса Принято считать, что Федор Михайлович проживал в Твери в гостинице «Гальяни», построенной в конце XVIII в. Здание гостиницы сохранилось до наших дней и находится на пересечении улиц Володарского и Пушкинской. В XIX в. эти улицы назывались соответственно Скорбященская и Гальянова. Почему именно здесь? В письме П.А. Давыдову от 14 октября 1859 г. Достоевский сообщает свой адрес: «Адресс мой: в г. Тверь, в доме Гальянова, близ почтамта». В гостинице «Гальяни» несколько раз останавливался А.С. Пушкин и посвятил ей шуточные строки: У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном макарони, Да яичницу свари. Это была одна из лучших гостиниц в городе, построенная обрусевшим итальянцем Петром Дементьевичем Гальяни, фамилия которого на русский манер звучала как Гальянов. Гостиница находится недалеко от почтовой площади, что и послужило причиной считать ее адресом писателя в Твери. Но так ли это? Есть письма, проливающие свет на истинное место проживания писателя. 23 октября Федор Михайлович пишет письмо в Семипалатинск своему бывшему командиру Гейбовичу: «Наконец, после долгих страданий, прибыли в Тверь, остановились в гостинице, цены непомерные. Надо нанять квартиру. Квартир много, но с мебелью ни одной, а мебель мне покупать на несколько месяцев неудобно. Наконец, после нескольких дней искания, отыскал квартиру не квартиру, номер не номер, три комнатки с мебелью за 11 рублей серебром в месяц. Это еще слава богу». Отсюда можно сделать вывод, что, во-первых, Достоевский проживал в Твери не по одному, а по двум адресам; во-вторых, первым местом его проживания была дорогая гостиница, название которой нам неизвестно, а вторым, главным местом его проживания были три дешевые комнатки, которые находились по адресу «в доме Гальянова близ почтамта». Следовательно, писатель не мог проживать большую часть времени в гостинице «Гальяни», которая была непомерно дорогой для него. Но письмо Гейбовичу было написано 23 октября, спустя более чем два месяца с момента прибытия Достоевского в Тверь. Почему же тогда в письме П.А. Давыдову он пишет «В доме Гальянова?» Отражение в романе Ответить на этот вопрос нам поможет роман «Бесы» и присущая писателю автобиографичность в его произведениях. Мы можем предположить, что в романе им были описаны эти «три комнатки», в которых он прожил большую часть времени. В «Бесах» можно встретить описание домов Варвары Петровны Ставрогиной, губернатора, Виргинского, Эркеля. Но больше всего обращает на себя внимание дом Филиппова на Богоявленской улице. Этот дом чаще всего упоминается в романе, здесь живут Шатов, Кириллов, Лебядкины, сюда по ночам приходит Федька Каторжный. В доме Филиппова происходят самые важные встречи, беседы и события. Исследователи Достоевского считают, что ключевые мысли писателя были вложены в уста Шатова. Другой квартирант, Кириллов, был военным инженером, который собирался строить мост. Вспомним, что сам писатель окончил Высшее военное инженерное училище в Петербурге, где в то время основным направлением обучения была фортификация. Кириллов беден, так же как был беден сам Достоевский. Сначала в романе описывается квартира Лебядкиных, состоящая из двух комнат, а затем мы обнаруживаем описание жилья Кириллова: «Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему все в главных чертах и что у меня есть записка. – Пойдемте, – сказал он, – я все сделаю. Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели два больших тусклых масляных портрета: один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея. Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку. – Запечатайте вашу записку и надпишите конверт. Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку. – А я думал, вы чаю, – сказал он, – я чай купил. Хотите? Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару. – Я чай люблю, – сказал он, – ночью; много, хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно. – Вы ложитесь на рассвете? – Всегда; давно. Я мало ем; все чай». *** Теперь мы точно знаем, что у Филиппова было два дома. Сам он проживает в новом дорогом доме с трактиром, который построил на другой улице. Этот дом очень напоминает гостиницу «Гальяни», в которой также был трактир. Кириллов, проживающий в старом флигеле, своими привычками очень напоминает Достоевского: постоянно ходит и пьет чай во время ночной работы, ложится спать с рассветом. Еще один персонаж, Федька Каторжный, появляется во флигеле только по ночам, а нам известно, что именно по ночам Федор Михайлович работал над своими произведениями. Роман «Бесы» был задуман спустя десять лет после отъезда Достоевского из Твери. В образе Федьки Каторжного – Федора, приехавшего в Тверь из Сибири, где он отбывал каторгу – писатель возвращается в свой дом и оттуда генерирует идеи романа. Но не хватает одной мелочи. Достоевский заставляет нас быть предельно внимательными, и лишь спустя сто с лишним страниц мы находим следующее: «Тут все было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания». Применив элементарные знания арифметики, можно установить, что количество комнат во флигеле Кириллова равнялось трем, что соответствует количеству комнат, занимаемых Достоевским в доме Гальянова. В романе есть описание одной из комнат во флигеле Кириллова. Возможно, это был рабочий кабинет Достоевского, в котором он работал по ночам: «Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял еще больше свечу и вгляделся внимательно: ровно никого. В полголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз громче; никто не откликнулся. «Неужто в окно убежал?» В самом деле, в одном окне отворена была форточка. «Нелепость, не мог он убежать через форточку». Петр Степанович прошел через всю комнату прямо к окну: «Никак не мог». Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его. У противоположной окнам стены, вправо от двери, стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, – неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. По всем признакам, он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку». Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дом Филиппова на Богоявленской улице, описанный в романе «Бесы», – это и есть тот самый дом Гальянова близ почтамта, в котором Достоевский проживал в Твери около четырех месяцев – это был его второй и главный адрес в городе. А флигель, в который писатель поселил Кириллова, и есть те три комнатки за 11 рублей серебром в месяц. Конечно, Достоевский все это легко мог придумать. Но зная его привычку брать все из жизни, можно с большой степенью вероятности утверждать, что все эти описания являются подлинными. Можем ли мы установить первый адрес Достоевского в Твери? Могла ли это быть гостиница «Гальяни»? Скорее всего, нет. Ведь если бы Федор Михайлович сразу остановился в ней, то зачем ему было несколько дней бегать по городу в поисках более дешевого жилья? Когда у того же хозяина и совсем рядом он мог поселиться по приемлемой цене. Некоторым подтверждением этого может служить еще одна цитата из «Бесов»: «Когда экспедиция поравнялась, спускаясь к мосту, с городскою гостиницей, кто-то вдруг объявил, что в гостинице, в нумере, сейчас только нашли застрелившегося проезжего и ждут полицию». В то время в Твери был единственный понтонный мост через Волгу, и дорога, которая спускалась к этому мосту, проходила через гостиный двор, находящийся в непосредственной близости от реки. Это хорошо видно по фотографиям города второй половины ХIX в. Поэтому под городской гостиницей Достоевский подразумевает не «Гальяни», а гостиный двор. Следовательно, можно предположить, что прибыв в Тверь, Достоевский поселился сначала в гостином дворе, а через три-четыре дня переехал в старый дом Гальянова, адрес которого указан в его письмах. Где был дом Гальянова? Почти сто шестьдесят лет минуло с тех пор. Учитывая то, что даже в те годы дом Гальянова, в котором проживал писатель, был далеко не новым, он не смог сохраниться до наших дней. Но можно ли определить местоположение дома? Одна подсказка у нас есть: дом находился недалеко от почтамта. Вторую писатель дает нам в романе: «Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она все бежала, задыхаясь, по холодной и топкой грязи и наконец начала стучаться в дома; в одном доме не отперли, в другом долго не отпирали; она бросила в нетерпении и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова». Следовательно, дом Гальянова мог находиться на одной из прилегающих к Скорбященской глухих улочек. Важным ориентиром является дом купца Титова. Его фамилию автор мог изменить, но поскольку в романе написано «нашего купца», он должен быть известной личностью в городе. Если его дом будет найден краеведами, то установить приблизительное место дома Гальянова не составит труда. В пяти главных романах Ф.М. Достоевского основные события происходят в четырех городах: Петербурге, Москве, Скотопригоньевске (Старой Руссе) и губернском городе без названия (Твери). В первых трех из перечисленных городов имеются музеи и памятники гению мировой литературы. Хочется верить, что к двухсотлетию со дня рождения писателя, которое будет торжественно отмечаться в ноябре 2021 года, в Твери ему будет установлен достойный памятник. Город наш, как мрачно шутят его жители, более всего славен своими пригородами: с одной стороны Москва, с другой – Петербург. Мрачность шутки состоит в том, что выдержать сравнение с «пригородами» Твери трудновато. Так повелось давно. Зарплаты местные, цены столичные. Москвичи, питерцы – мимо едут, морщатся: провинция, дескать, дыра. Ну, и мы зачастую им полной взаимностью отвечаем. Но есть один человек, которому хулу на нашу милую Тверь мы просто обязаны простить. Зовут его Федор Михайлович Достоевский. Тверь назначена ему была для постоянного проживания после отбытия каторги и ссылки. 2 июля 1859 года выехал он с женой и пасынком из Семипалатинска и, проехав на купленном для такого путешествия тарантасе более 4 тысяч вёрст, 18 или 19 августа прибыл в Тверь. Наши земляки, не признав в Федоре Михайловиче великого писателя (что не удивительно, поскольку слава его была еще впереди), предложили ему за означенный тарантас 30 рублей, в то время как самому будущему классику он обошелся в 115. Дорог он ему был еще и тем, что за всю долгую дорогу ни разу не сломался. Снести тверское жмотство было нелегко еще и потому, что, кроме тарантаса, Федор Михайлович владел только 20 рублями, а на жизнь с семьей ему нужно было, как он писал брату, от 120 до 150 рублей в месяц. Цены в гостинице Гальяни (той самой, «пушкинской»), где он поначалу поселился, показались непомерными. За с трудом найденную квартирку из трех комнат с мебелью платил он 11 рублей серебром, что тоже было для него дорого. Так что можно понять, почему Федор Михайлович стал писать родным и знакомым, что Тверь «ненавистнейший город на свете» и что она не просто хуже Семипалатинска, но и «в тысячу раз гаже». За четыре месяца, что Достоевские прожили в Твери, образ «гадкого города» обрастал деталями: почтамт в Твери «скверный, неисправный и гадкий», женские шляпки в тверских магазинах тоже гадкие, погода плохая (как будто в Семипалатинске осенью лучше) и «даже библиотеки порядочной нет» (будущая «Горьковка» через год появилась, но Достоевский не дождался). Плохи почему-то оказались и каменные дома, и то, что до станции от города целых три версты (это уж потом Тверь до своего вокзала дотянулась). Конечно, не только прижимистые покупатели тарантаса довели Федора Михайловича до такого раздражения. Он рвался в Петербург – и не ради шляпок для жены, а ради устройства литературных дел. Столичные редакторы и издатели с выплатой авансов и гонораров не спешили, а здесь – только «Тверские губернские ведомости» тиражом менее тысячи экземпляров. Не разгуляешься. Зато сочинялось в Твери хорошо. Уже к началу октября у Достоевского сложился план большого романа, а потом и еще одного. По некоторым признакам, один из этих замыслов воплотился позже в «Преступлении и наказании». Однако роман этот, как мы знаем, чисто петербургский и всеми деталями обрастал после того, как Достоевский перебрался в столицу. А что же Тверь? Неужто забыл писатель «ненавистнейший город на свете»? Нет, конечно. Вошла Тверь в золотой фонд мировой литературы как место действия одного из самых знаменитых романов русского гения. Вот только от названия этого романа иной наш благочестивый земляк вздрогнет – «Бесы». Что ж поделаешь: нечистая сила всюду есть. А если иметь в виду либералов и революционеров, как следует из романа, то этого добра у нас тоже хватало. И хоть написан этот роман был много позже, вся топография в нем – тверская. Как и в городе Глупове, если помните. Возьмите роман и проверьте

ИСТОРИЯ С ТАРАНТАСОМ ИЛИ ЧЕМ ОБИДЕЛИ ТВЕРИЧИ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Сегодня вы подробнее узнаете о трагической судьбе Анны Ахматовой. Эта тема охватывает наши занятия по литературе на этой неделе и ее связь с Тверским краем делает эту поэтессу более близкой нам

Ознакомьтесь с конспектом, видео и презентацией и напишите самые интересные моменты из жизни Анны Ахматовой, связанные с Тверским краем.

А также ответьте на вопрос, где находится памятник семье Ахматовой. Если вы находитесь в этом городе, то обязательно посетите памятник для возложения цветов

Сегодня вы подробнее узнаете о том, с какими удивительными людьми познакомился в Торжокском районе Лев Николаевич Толстой

Ознакомьтесь с конспектом и презентацией и напишите самые интересные моменты из жизни Льва Толстого, связанные с Торжокским районом.

В недавно изданной биографии писателя Льва Толстого описан необычный случай из жизни классика – история дружбы графа Толстого и крестьянина из деревни под Торжком Василия Сютаева, который, по мнению биографов, и стал для графа-писателя настоящим «учителем жизни». При этом самого Сютаева в родной деревне считали сектантом, раскольником и, в общем, не очень-то уважали. Лев Толстой считал себя представителем народа и искал в этом народе учителя. О Сютаеве Лев Толстой услышал от своего приятеля – тверского помещика Александра Пругавина, который изучал сектантство, староверские «согласия» и рассказывал Льву Толстому о том, чем отличаются духоборы от молокан, а «нестеровцы» от «любушкинцев». В то время российская интеллигенция полагала, что именно в сектантстве и скрыта истинная правда, а сам граф Толстой рассчитывал в крестьянской среде найти человека, с которого он сам смог бы «делать жизнь». Рассказ о крестьянине Сютаеве Толстого так поразил, что осенью 1881 года он специально отправился в деревеньку Шевелино под Торжком, чтобы лично познакомиться с этим человеком. Василий Сютаев между тем не был авторитетом ни для своих односельчан, ни для местных властей. В Новоторожском уезде, да и в губернском полицейском управлении проходил по разряду людей неблагонадежных. Когда его призвали на воинскую службу, Сютаев отказался брать в руки оружие и вместо службы отправился в тюрьму. После тюремного заключения Сютаев вернулся в родную деревню и устроился пастухом общинного стада. Служба пастуха давала ему какие-то деньги, помогала вести хозяйство. Сютаев жил в обычной крестьянской избе большой неразделенной семьей, вместе с взрослыми детьми и их семьями. Все в его семье было общее, даже одежда из бабьих сундуков. Это поражало больше всего: никогда такого не было, чтобы крестьянки пользовались «общими» головными платками, но в семье Сютаева было заведено именно так. Сам глава семьи постоянно попадал в какие-то мутные истории. Сперва против него возбудили уголовное дело за отказ крестить внука, потом его старший сын отказался присягать при поступлении на военную службу и отправился в дисциплинарный батальон. Рассказывали, как Сютаев устраивал свадьбу дочери: когда в его дворе собралась родня и соседи, он прочитал молодоженам наставление в супружеской жизни, потом молодым постелили в отдельной комнате, а гостей отправили восвояси – Сютаев не признавал ни религиозных, ни каких-то других обрядов. Вот к этому человеку и приехал Лев Толстой. Необычный крестьянин поразил графа. Сютаев проповедовал идеи всеобщего братства, по-своему толковал Евангелие, отрицал частную собственность и больше всего ненавидел городскую жизнь. В городе, считал он, сокрыты все пороки общества. Доходило даже до того, что Сютаев, перед тем как поехать на ярмарку, приходил в чайные, где собирались крестьяне, и уговаривал их не продавать хлеб городским – мол, когда город останется без хлеба, городские жители побегут в деревню, и наступит всеобщая гармония. Крестьяне считали его человеком не от мира сего, блаженным. Совсем не такое впечатление произвел Сютаев на Льва Толстого. Писатель обнаружил, что в их взглядах много общего. Толстой тоже считал город источником зла, также выступал против частной собственности и призывал жить как можно проще, отказавшись от роскоши. Правда, «опрощение», которое граф увидел в избе Сютаева, его несколько покоробило. В семье Сютаева ни у кого не было своих отдельных комнат и мест для сна, все спали как придется и питались из общей посуды. Вместе с Толстым Сютаев вызвался съездить в Прямухино, где жили прогрессивные помещики Бакунины. Поехали на телеге Сютаева, и поездка продолжалась несколько часов – Сютаев не признавал кнута и лошадь не подгонял. Вдобавок они так заговорились, что не заметили, как телега съехала с дороги… После возвращения в Москву Лев Толстой восторженно записывал в своем дневнике: «Вот вам безграмотный мужик, – а его влияние на людей, на нашу интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными и Белинскими, вместе взятыми». Известно, что впоследствии слова «все в тебе, все в любви», которые постоянно повторял Василий Сютаев, писатель дал одному из персонажей романа «Воскресенье». Зимой следующего года по приглашению Льва Толстого Василий Сютаев приехал в Москву и даже поселился в квартире Толстых в Денежном переулке. К нему отнеслись как к пророку и диковинке. Жена писателя, Софья Андреевна, писала сестре: «Вчера у нас был чопорный вечер, вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика – раскольника Сютаева, о котором сегодня вся Москва говорит, и возят его повсюду, и он проповедует везде. Действительно, он замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился». Далее Софья Андреевна рассказывает, что послушать Сютаева в дом Толстых приходили «и весь большой свет, и молодые нигилисты», а известный уже к тому времени художник Илья Репин был приглашен специально, чтобы написать портрет «пророка из Торжка». Восторженную статью о Сютаеве и его «народной правде» написал писатель Николай Лесков. Положительно, крестьянин Василий Сютаев стал московской знаменитостью! Впрочем, долго продолжаться это не могло. Да и отношения между Сютаевым и писателем Львом Толстым постепенно охладели. Полуграмотному крестьянину из глухой тверской деревни было нечему научить графа Толстого, одного из самых образованных людей того времени. Члены семьи писателя обратили внимание, что Сютаев отказался от попыток вести с графом богословские споры (уж что-что, а религиозную литературу граф знал куда лучше), но зато стал постоянно критиковать Толстых за их тягу к роскоши. К тому же гостем Сютаев оказался докучливым. Он все время требовал соблюдать свои правила «общего житья», которые вряд ли можно было использовать в повседневной жизни богатой дворянской семьи. Например, Сютаев считал, что все жители московского дома Толстых – и члены семьи, и прислуга — должны спать в одной комнате и пользоваться общей посудой и одеждой. Но до такого «опрощения» граф Толстой еще не дошел. Да и само пребывание пророка из Торжка стало вызывать вопросы у московских властей. Сначала в квартиру писателя пришел жандармский полковник, потом – чиновник канцелярии генерал-губернатора Москвы князя Долгорукова. Должностные лица интересовались, по какому праву в квартире проживает непрописанный и беспаспортный крестьянин. И почему он читает какие-то проповеди и тем самым смущает умы благонравных московских жителей. Хотя сам Толстой с визитерами говорил резко и даже отказался обсуждать своего гостя, в семье писателя это внимание властей вызвало настоящий переполох. Сютаеву выдали какие-то деньги и по-тихому спровадили на родину, в деревню Шевелино Новоторжского уезда. С Львом Толстым они больше не виделись никогда. В 1888 году (по другим данным – в 1892-м) Василий Сютаев умер. После смерти Сютаева его сыновья поехали в город: они были рабочими-мраморщиками, а в деревне работы им было не найти. Таким образом, идеи Сютаева о «всеобщем хозяйстве» не нашли понимания даже у членов его семьи. В деревне остался только младший сын Иван, который к тому времени стал настоящим толстовцем, сторонником идеи «опрощения», которую проповедовал граф. Из-за этого Иван Сютаев даже провел несколько месяцев в сумасшедшем доме, куда его запрятали по жалобе соседей. Но и он не смог организовать жизнь по правилам своего отца и уехал в Петербург, где поступил артельщиком в издательство Черткова, издававшего толстовские книжки. Уже в старости он вернулся в родную деревню. Но сохранил ли при этом какие-то принципы ведения хозяйства «по заветам» своего отца — об этом, к сожалению, история умалчивает…

А также ответьте на вопрос, кто такие сестры Бакунины и Василий Сютаев и какую роль они сыграли в жизни русского классика

Сегодня вы подробнее узнаете о пребывании великого русского сатирика М.Е.Салтыкова-Щедрина на Тверской земле

Ознакомьтесь с видеофильмом и презентацией и напишите подробный конспект о жизни и творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина в Твери и Тверском крае

Сегодня вы подробнее узнаете о пребывании великого русского классика в Тверской земле

Ознакомьтесь с видеофильмом и презентацией и напишите подробный конспект о жизни и творчестве И.А.Крылова в Твери и Тверском крае

https://www.youtube.com/watch?v=L5JohW-3_Ps&feature=emb_title

Сегодня вы подробнее узнаете о пребывании великого русского классика в Тверской земле

Ознакомьтесь с презентацией и ответьте:

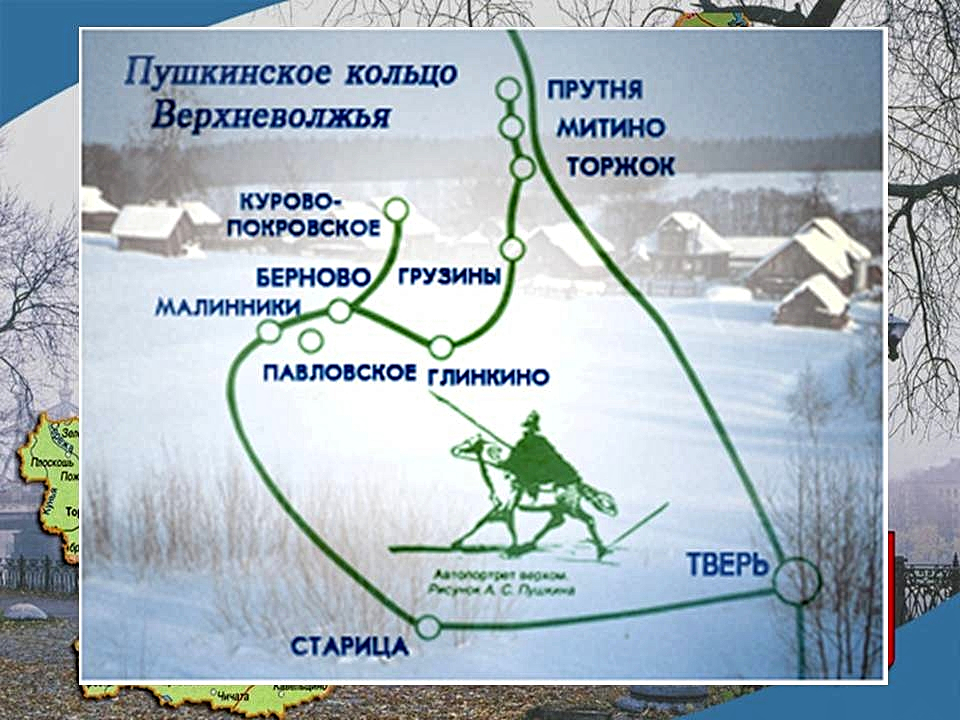

- Какие города входят в «Пушкинское кольцо Верхневолжья»

- Где в этих городах останавливался Пушкин

- Какие путевые заметки он оставил об этих городах

Дополнительно перечислите русских классиков, которые посещали Тверскую область и в каких городах они останавливались

Ознакомьтесь с

презентацией, которая больше расскажет вам о литературных страницах Тверского

края.

Каждый из вас сейчас

находится в разных его уголках, не так ли? Именно поэтому вы можете прямо

сейчас побольше узнать о литературной истории именно своего города.

За сегодняшний день вам предстоит стать настоящими исследователями просторов

интернета и создать очень интересный и патриотичный доклад, который будет

состоять из трех пунктов:

- Известные личности, которые побывали в моем городе

-Путевые заметки о родном крае

-Стихотворения современных местных поэтов

Надеюсь, что данное задание вызовет у вас неподдельный интерес и поможет узнать

немало интересных фактов о Родной Земле